主題を知ったら、とがった部分が見えてきた ──ビアズリー展で開かれたまなざし

ただ、白と黒の絵があるから行こうと思っただけだった。日本画でも水墨画でもない。けど線が細くて繊細な感じ。幾何学的な形だったら好きだけど、人がモチーフならどうなるかなと。

って思っていった展覧会。色々と知的好奇心をくすぐられ、気付きがあった!

目次

- 物語(サロメ)は当然知らない。

- サロメって何者?背景を知って見えたもの

- ツッコミ系挿絵とビアズリーの皮肉

- 描くことが技術を動かすという逆転劇

- 知ることで広がる世界と、もうひとつの「とがり」

1. 物語は当然知らない。

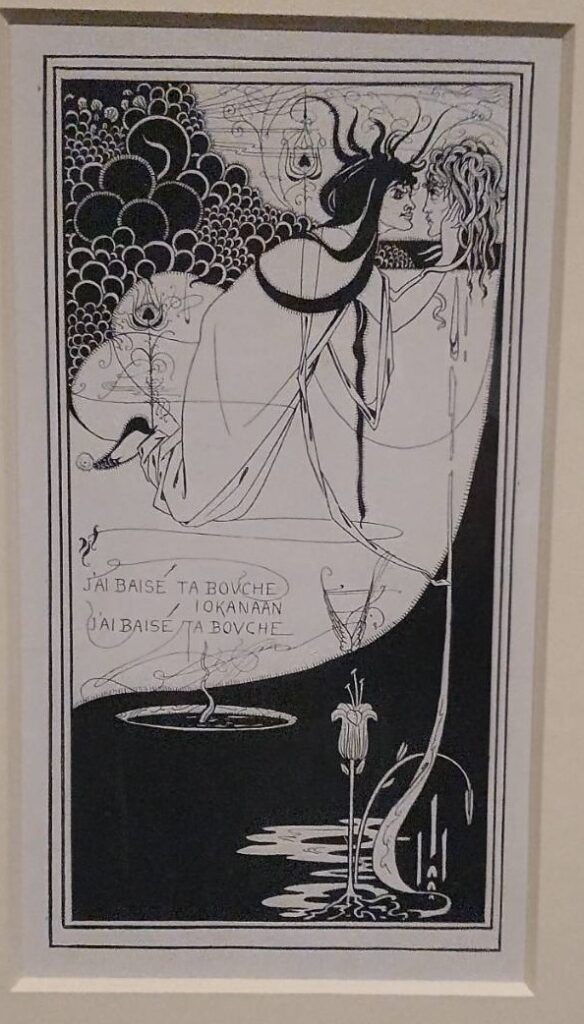

最初にビアズリーの絵を見たときに惹かれたのは、構図、余白、そして圧倒的に美しい“線”だった。特に線の流れには目を奪われた。でも、その線が何を描いているのか、どんな物語なのかは、まったく知らなかった。

展示されていたのは『サロメ』の挿絵。けれどその時点では、「誰が誰で、何してんの?」としか思ってなかった。とにかく、細かくて綺麗。でも、ただそれだけ。

正直、一番印象に残った作品は『リューシストラテ』の挿絵。

女性たちが「戦争が終わるまで男と関係を持たない」という、古代ギリシャ喜劇に基づいた“セックス・ストライキ”の物語。

「18歳未満ご遠慮ください」って注意書きがあって、そりゃ印象に残る(笑)。

確かに直接的な表現だったけど、サロメにも裸はあるし、そこまで?って気もした。

あと、サロメ関連でミュシャの作品が展示されてたのも新鮮だった。彼女(ミュシャのサロメ)にはどこか親しみを感じた。カラフルでどこかアニメっぽいからかな。

で、展覧会終了。

……っとは終わらせない。感性に触れるだけでももちろん楽しいけど、気になったなら調べてみるのも一興。だったら絵のことを知るっきゃないでしょ。

2. そもそもサロメって何者?背景を知って見えたもの

一般的にはサロメは妖艶な女のイメージがあるらしい。

そうなのか。確かにベリーダンスっぽい絵があった。ドラクエ4のマーニャ的な感じか。

サロメってのは新約聖書に出てくる登場人物の名前。ヨハネの斬首っていうエピソードの部分。

それが大元なんだけど、オスカー・ワイルドは少しアレンジを加えて『サロメ』ってタイトルの本を出版。その挿絵を頼まれたのがビアズリーってわけ。

ワイルド版と新約聖書版のサロメの違いは例えばこんな感じ。

- 新約聖書版:母・ヘロディアが洗礼者ヨハネに恨みを持ち、サロメを利用して復讐。

- ワイルド版:サロメ自身がヨカナーン(ヨハネ)に恋し、拒絶されて怒り狂い、首を求める。

この“主語の違い”が、サロメという存在をまるで別人のように見せて、妖艶な女のイメージができたんだなと。

新約聖書の方では、ヘロディアに利用される操り人形みたいな感じだったのが、ワイルドのサロメでは、自分の意思で突き進む女性像を思わせる。

あと、ワイルド版サロメの夢中になり方がなかなか狂ってる。

ヨカナーン←サロメ←シリア人の兵士という三角関係。サロメがキスを迫って、兵士がそれ見て自殺とか、展開がエグすぎる。

絵の中で横たわってるのって多分その兵士なんだけど、「で、誰が嘆いてんの?」ってなる。

そして、あの有名な“サロメがヨカナーンの首を所望する”結末になる。

……スクールデイズみたいなノリやん。あれもたしか、ヒロインが首を持ってどっか行くんだっけ。

3. ツッコミ系挿絵とビアズリーの皮肉

挿絵って、基本は物語をなぞるものだと思ってた。でもビアズリーの絵は違うかもしれない。

『プラトニックなささやき』という作品がある。

よく見ると雲の中に顔らしいものが描かれている。勉強会で聞いた解説によれば「ワイルドの顔じゃないか」という説があるらしい。

また『月の中の女』にも同じような顔が描かれていて、物語のシーンから誰かは推測できないとのこと。

真偽はわからないけれど、仮にワイルドの顔を書いてるとしたら、ビアズリーの“とがりっぷり”な人間性も見えてくる。物語に関係ない挿絵を描かず、ワイルドの顔を書くって、相当な反骨っぷり。

挿絵という役割を超えて、自己表現しちゃってる。

……とはいえ、この雲の話は展覧会で見たときには全然気づけなかった。だって、線は細かいし、小さいし、人多いし。「そんな細かく見れるか!」って思ったのが本音。

他にも、面白い小ネタとしては、首を持つ女性が描かれている絵、全部がサロメじゃないって話。

お皿に首を載せてるのがサロメで、自分の手で持ってるのはユディトなんだとか。こういう区別を知っておくと、細部まで絵を見る面白さが増す気がする。

4. 描くことが技術を動かすという逆転劇

技術的な面でも驚きがあった。ビアズリーの線を印刷するために「ラインブロック技法(亜鉛板エッチング)」が発展したという話。

なお、ラインブロックは凹版技法のエッチングとは逆で、凸部にインクを乗せ印刷を行う。

本の挿絵も当然印刷する必要があるけれど、ビアズリーの細密な表現は、当時のラインブロック技法ではうまく再現できなかったらしい。

でも、本を出版するために試行錯誤を重ね、ついには出版にこぎつけた。その裏には、絵に合わせて技術が進化するという、ある意味で“描くことが技術を動かした”という逆転現象があった。

これは地味にすごいことなんじゃないかと思う。普通は技術が先にあって、それを使って表現するのが常だけど、ここでは表現が先にあって、それに技術が追いついた。

まさに、絵が時代を動かした瞬間。勉強会の先生が言ってたビアズリーと言えば、ラインブロックという言葉もわかる気がした。

5. 知ることで広がる世界と、もうひとつの「とがり」

展覧会でも、ビアズリーの反骨精神は、なんも知らん素人でも伝わってきた。

彼は『イエローブック』から追放されたあと、『サヴォイ』で復活するんだけど、その流れもまた反骨精神の塊だった。

イエローブックから追放されたのは、ワイルドの同性愛裁判に関連づけられたからだ。(当時、同性愛は犯罪)

ビアズリーの活動拠点はイギリスで、ヴィクトリア朝時代。道徳や倫理が重視されていた時代背景を考えると、ビアズリーがいかに“攻めてた”かが見えてくる。

コンプラの波に真っ向から立ち向かう、エガちゃんみたいな芸風みたい笑。

『リューシストラテ』の作品は、『サヴォイ』でまた挿絵を描く前の時期だけど、勢いはまったく衰えてない。いや、むしろ過激になってる。

私はもともと宗教にはあまり興味がなかった。だから主題を知ろうとも思わなかったし、「何が描かれているのか」を深く見ようともしなかった。

でも、知ることで着眼点が増えた。

モチーフや背景を理解することは、絵を見ることと地続きなんだと気づいた。

主題を知ったら、ビアズリーがどれだけ“とがってた”かが見えてきた。

ワイルドの顔を挿絵に描いたかもしれない──ってなると、もう挿絵という枠を超えている。

ただの挿絵じゃない。静かに、鋭く、とがってる。

この部分は、主題を知らなきゃ見えてこなかった。