水墨画と禅の関係を想像する。

目次

- はじめに

- 水墨画に見る“境界の曖昧さ”

- 水墨画と禅の想像

- 相即ってなに

- 余談

最近、水墨画を眺めていて、ふと気になったことがありました。きっかけは、エド・インブラック展。「輪郭線に着目してみてください」というキャプションが目に留まりました。言われてみると、輪郭があるものもあれば、ないものもある。不思議な感じがしたんです。

アニメや漫画の世界では、輪郭線は当たり前。対象をはっきり区切ることで、何がどこにあるのかが一目でわかる。でも、水墨画ではその「区切り」が曖昧。にじみやぼかしで描かれた景色は、どこか柔らかくて、決めつけない雰囲気をまとっています。

「輪郭線ってそもそも区切るためのものだよな。モノクロだったら、輪郭線書かないと何かわからないし。けれど作品の中には区切りがないものがある。輪郭線なのか。よく余白とかいうけど、どこからが余白なのか?」

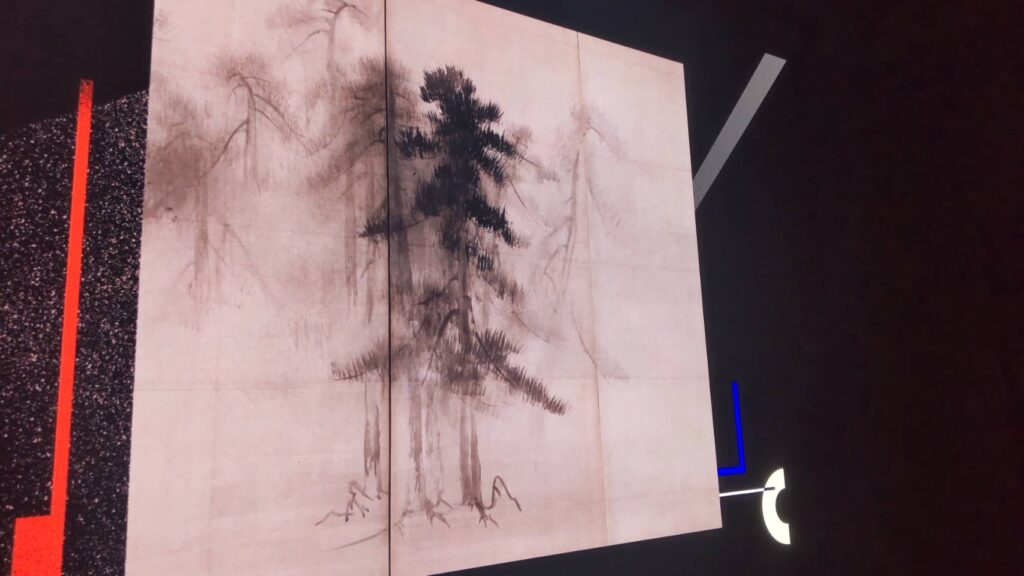

「この山、どこまでが山なんだろう?」

なんてことを思いました。よく見れば、線で囲まれてもいない。ただ淡く墨がにじんでいるだけ。

隣の山と区切られてもいない。輪郭線というものがあるにはあるけれど、それすらも不明瞭で、対象と対象をくっきり区別しているようには思えない。または、輪郭線が途中で途切れてて輪郭としての役割が満たせてないようなものもあり。

普段見慣れているはずの“輪郭線”って何だろう。

西洋美術は写実性を求める中で、スフマートという言葉もあるように、輪郭線はなくなっています。

それだけのことなのに、なぜか深く印象に残ったんです。

少し水墨画をもう少し知りたいなと思いました。

水墨画に見る“境界の曖昧さ”

水墨画は中国からやってきました。中国はスゲー国だったので、向こうからの文化には昔から影響を受けています。

当時日本は鎌倉時代。仏教の中にもいろんな教え(鎌倉新仏教)がありました。

その中の臨済宗(栄西)、曹洞宗(道元)これが禅宗すなわち禅です。歴史の教科書とかにも出てきて、名前は聞いたことある方もいるかもしれません。

そして、禅は水墨画に関連があるといわれています。

水墨画といえば雪舟をイメージしますが、彼も禅僧でした。実際に本場の中国にわたって学んでいます。

達磨(だるま)さんはもともと禅僧です。そうあの赤いやつのモチーフになった人です。

あとは、iPhoneを開発したスティーブジョブズが禅を好んでいたというのも有名な話です。

そもそも水墨画が禅と関連することについては、島尾は禅が中国から伝わってきた際、禅の教え(禅僧)と水墨画などの贈り物が同時にやってきたことで関連付けられると言及してます。1

水墨画と禅の関連は以上です。

禅の修行とかで、水墨画を書くとかいう儀式があったらわかりやすい関連性でした。しかし、そういうのはありません。

禅と一緒に海の向こうから渡ってきた中に水墨画が含まれていたというところから関連性が言われています。

水墨画と禅の想像

さて、ここからは想像の世界です。

調べていく中で、水墨画のにじみは禅的な思想につながるのではないかという見方があり、面白いと思ったので少しここで書きます。

水墨画の書き手が禅僧だったこともあり、もしかしたら、禅的な思想を持つ彼らに響く表現が水墨画に表れていたかもしれません。

墨のにじみって私はいまいち絵を見てもピンと来てないところがありました。にじみは放っておくとじわーっと広がってくる感じです。

小学生の時、授業で行った習字とかで、いざ書こうって思って墨汁つけすぎたときに歩立って落ちていくのをみるとじわっと広がっていくのがわかります。

あれがにじみです。

島尾は沈和年「恍惚シリーズ」を例に挙げて素地と墨のにじみについて以下のように述べております。2

「相入」は、仏典の『華厳経』に出る言葉で「相即相入」と熟して「一切の事象が彼此対立することなく、互いに融け合って、あい和する関係を保っていること(「註4」)をいいます。この世界のすべてのもの・ことは、網の目のように互いに入り合い、内的にも連関しているのですが、水墨画はある程度これを可視化できるといえるのでしょうか。

※註4 横田恭三「計白当黒」(『人文学フォーラム』第一二号、跡見学園女子大学、二〇一四年)を参照。

これは水墨画に仏教の性格が見られることを言ってます。

というより難しい。相入の説明がこの文章だけど難しいです。

が、「縁起」みたいな概念かなと思いました。

網の目という例があるように、一見関連しないことが関連する。すべてはつながっているみたいな感じですか。

この縁起という概念は私もピンと来なかったので、「自分とかないから」という本に記載があった例を紹介します。3

すべてはつながっている世界なので、自分≒太陽というのが成り立ります。

空気、水、食べ物、すべて太陽から生まれたエネルギー。それを私たちは体内に取り込んでいるからそうなるらしいです。

というようにあらゆる概念がつながるっていう概念が縁起、なのですが、相入も似たような感じなのかなと解釈しました。

にじみに相入の思想が見られるという視点は面白いですね。

ただ、個人的には水墨画に見られる性格は後述する相即の方がイメージとしてピンときています。

相即ってなに

WEB版新纂浄土宗大辞典によれば、相即=「一即多、多即一」らしいです。4

相即とは一即多、多即一であることをいう

禅の教えに、「一即多・多即一」という考え方があります。

簡単に言えば、「この世界のすべては、つながっている」「ひとつの中にすべてがある」という世界観です。

たとえば、「山」と「川」という言葉。

でも、どこからが山で、どこからが川なのでしょうか?

また、「自分」と「他人」も、きっぱり線を引けるものなのでしょうか?

誰から見たかによってその定義は変わりうるし、そもそも完全に分けることはできない。

みんなが「自分」であり、みんなが「他人」でもある。つまり、世界には本質的に「分け隔て」はない。それがこの教えの出発点です。

そういう意味だと水墨画の輪郭線がないような、にじませるような描き方は相入より相即(一即多・多即一)に近い感覚があります。

輪郭線ってそこまで大事なのかなと思ったりもしますが、みんな大好き横山大観の作品は朦朧体と呼ばれ、空気感が好まれる作風ではありますが、

当時は批判があったらしいです。理由は線があいまいだったかららしいです。絵は描くものか、塗るものかみたいなところがありました。5

話を戻して、この「一即多、多即一」の考えは日本の芸術に関連性があると鈴木大拙が言ってました。

鈴木は「非均衡性・「一角」性・貧乏性・単純性・さび・わび・孤絶性・その他、日本の芸術および文化の最も著しい特性となる同種の観念は、みなすべて「多即一、一即多」という禅の真理を中心から認識するところに発する。」と述べている。6

日本の芸術や文化の特性が根本は禅の真理との関連(もしかしたら影響を受けている可能性がある)があると読み取れそうな文章です。

とてもパワフルな持論ですね。

水墨画も日本の芸術に含まれているととらえれば、同様に禅と関連があるともいえると考えられます。

また、わび・さびというのも含まれているので、特性という話ではなく、日本人の美意識にももしかしたら、禅はつながってくるなんてこともあるかもしれません。

余談

最近著名ではない人の水墨画作品を見に行きました。

あまり自分の好みのがありませんでした。

理由は、水墨画に幾何学的な図形が存在するのが合わないというのと、余白が少ないというのが、自分の感性とは異なったからです。

個人的に実物を見てみたいなと思ったのが、長谷川等伯の作品。国立博物館のイマーシブシアターに移ったのですが、これがすごいよくて

自分の感性に近いんだなと気づきました。

出典

- 島尾 新「水墨画入門」岩波新書1819 ↩︎ ↩︎

- はじめて学ぶ芸術の教科書 -書画 美への招待- 余白論 笠嶋忠幸・管のり子・島尾新 著 / 桐生眞輔・塩見貫彦 編

第一部 島尾 新 「水墨画の余白」 ↩︎ - 自分とか、ないから。教養としての東洋哲学 しんめいP著 ↩︎

- WEB版新纂浄土宗大辞典

https://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/%E7%9B%B8%E5%8D%B3%E7%9B%B8%E5%85%A5 ↩︎ - 改定版 西洋・日本美術史の基本 美術検定実行委員会・編 美術出版社(美術検定1・2・3級 公式テキスト) ↩︎

- 鈴木大拙著 北川桃雄訳 禅と日本文化 岩波新書R20 ↩︎