快楽装置だったゲームから実はアートを感じてたかもしれない。

「ゲームってアートなの?」

私はゲームに「面白い!楽しい!」っていう体験を求めてる。脳死になれる時間それがゲーム。

そんなゲームにスポットを当てた展覧会があるとのこと。ゲームの解釈が広がるかもしれない。なのでいってみた。

美術館にゲーム!? ちょっと不思議な気持ち

会場には、映像作品とか写真とかいろいろ展示されてたんだけど、目に飛び込んできたのが“インディゲーム”のコーナー。実際にプレイできるスペースもあった。美術館でゲームをするってなんか新鮮な感覚。

展示されていたゲームは以下

- 森の中でふたりのキャラが出会うゲーム

- コンセント型の人形が他の人形にくっついていくゲーム

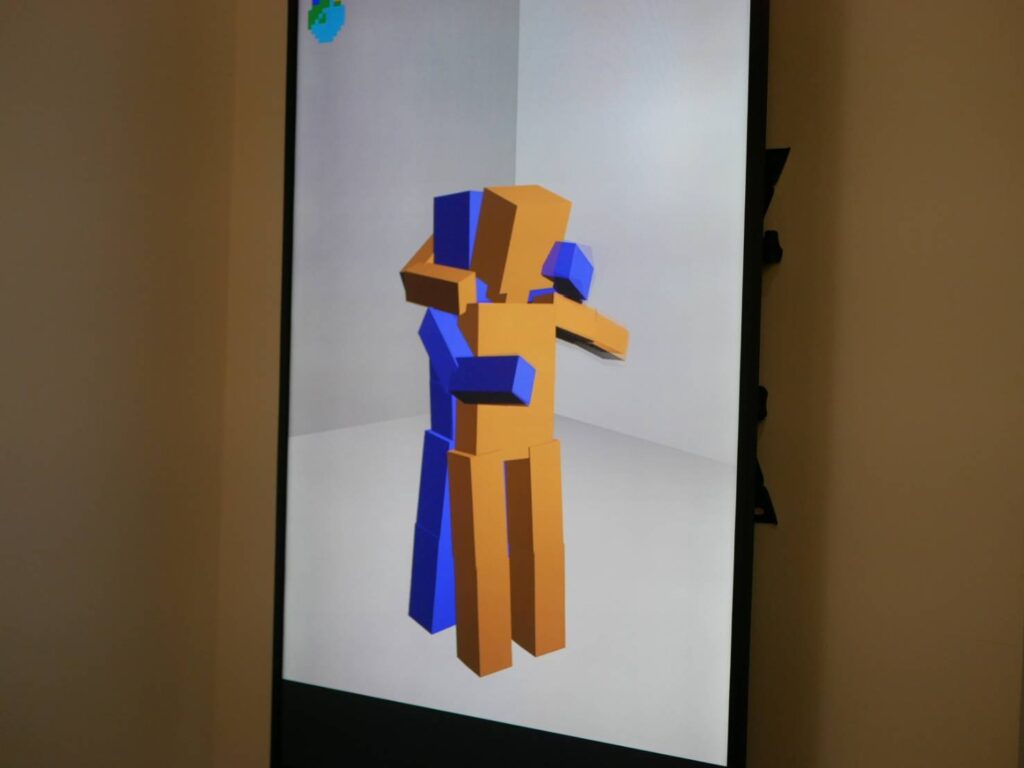

- ハグし合うだけの2人用ゲーム

どれも一人用・二人用のインディゲームで、なんかシュールでちょっと可愛い。でも…正直に言うと、あまり心に残らなかった。

なんというか、「面白そう!やってみたい!」って気持ちが湧いてこなかったのだ。

やっぱり私は、ゲームに対して“快楽装置”みたいな感覚を持ってるからかなぁ。

ゲームはアート?うーん、ピンとこない

そもそも、ゲームが“美術館に展示されている”ということ自体に、少し戸惑いを感じてしまった。

でもせっかく来たし!と思って、インディゲームの展示を見て回りながら、この感覚を深掘った。

そもそも、美術館に行く理由って、やっぱりアートに触れたいからだ。

もちろん「これはアート!」と感じるかどうかは人それぞれだし、正解なんてない。だけど、美術館に展示されてるってことは、誰かが「これはアートです」って判断したってことでもある。

私はどうやらゲームを「アート」としては直感的に捉えてないっぽい。

整理してみると、こんな感じ

- 商業ゲーム → アートじゃない

- インディゲーム → アートじゃない

- マインクラフトで作られた超絶建築 → アートになりうる

- ゲームのキャラデザインやゲーム内の写真撮影 → アートじゃない

写真作品にゾクッとした話

ゲーム関連の写真作品には面白いものもあった。

とくに印象に残ったのが、3Dエンジンを使った映像作品。ゲームの中に登場するアバターが、まるで実在する人みたいに壁に映し出されてたの!

最初は「CGでしょ?」って思ってたんだけど、じっと見てるうちに、だんだんそのキャラが“生きてる”ように感じられてくる。ちょっと怖いくらいにリアルで、ゲームの中の存在がデジタル生命体に見えてきた。

しかも、アバターが自撮りしてる映像もあって、「えっ…ゲームキャラって、自己を意識してるの?」ってゾクッとした。

『龍が如く8外伝』のキャラが自撮りしてるときも、妙な違和感を感じた。

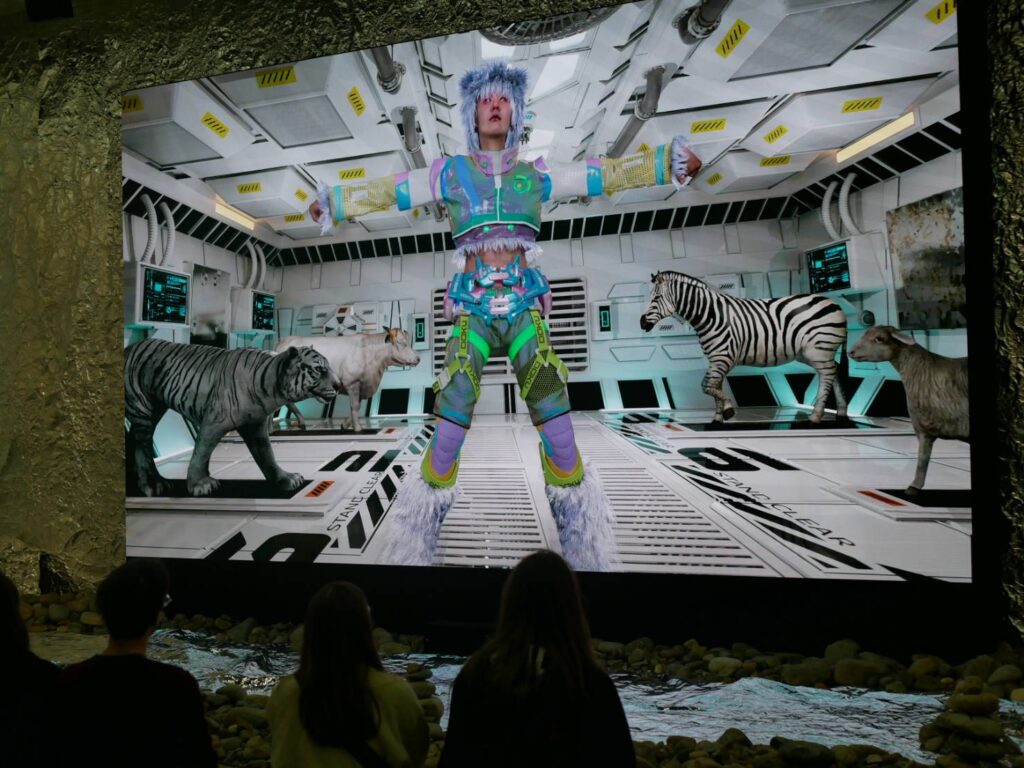

ルー・ヤン(陸揚)の世界に呑まれる

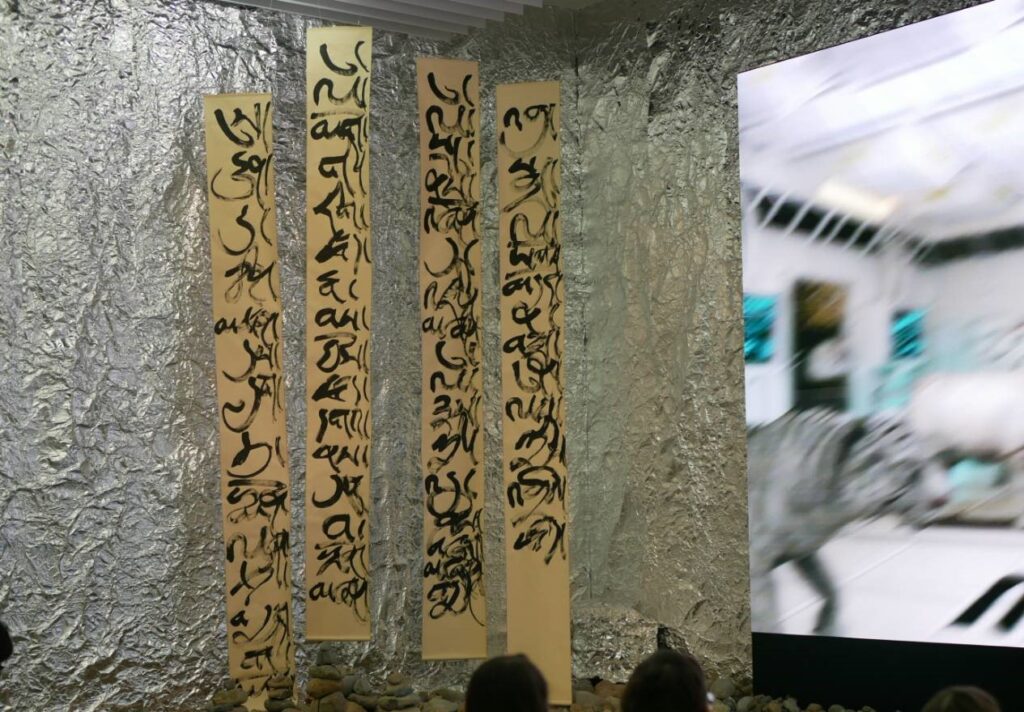

この展示で一番意外性があったのが、ルー・ヤン(陸揚)の作品。キャラのビジュアルがあまり好きでもなく、世界観も全くわからない。

あまりにもとっかかりがらなさすぎて、「え?何これ??」って感じだった。けれど、しばらく見ているうちに、無意識に“物語”を探している自分に気づいた。

もしかしたら、この作品はこんなんじゃないかもしれない。

あえて映像をばらばらで意味のないつながりとしてみる。すると一つ一つの場面は結構面白いもん含んでいるぞっていう感覚になった。キャラクターの「私と他人を分けるものって、なんだろう?」っていうセリフ。あとは「生と死とか二元論から解放したい」みたいなセリフ。

テーマは「自己」「生と死」「二元論」などなど…深い。

特に「二元論からの解放」っていうテーマには、仏教の“空(くう)”に通じるものを感じて、思わず「なるほど…」ってなった。

あと、展示空間に置かれていた「五つの石」。

最初は「オブジェかな?」と思ってたけど、後から調べたら「五輪塔」の構成要素だったらしく、細かいところまで意味が詰まってて、本当に引き込まれた。

展示空間のインパクト強すぎだろ。

ゲームとアート、そのあいだにあるもの

帰ってから『美術手帳』の記事を読んでみたら、「ゲームとアートは交差する領域があって、インディゲームの一部はアートとして成立する」って書かれてた。

たしかに、インディゲームには“とがり”を感じる作品がある。

例えば、『Undertale』。

- コマンドRPGなのに「戦わない」っていう選択肢がある

- 敵と会話して和解できる

- 戦闘がまさかのシューティング風

これらが組み合わさって、めちゃくちゃ独特な体験になってる。

とがっているなと感じたとき、脳死でゲームを楽しんでいるところから、一歩引いた感覚になる。

単なる快楽装置ではなくなって、なんらかの表現を感じるのだ。

そして、その表現を生み出した人の思想に触れる。RPGなのに敵を倒さなくていいってなんだ?優しい世界か?みたいな。

完全個人の感覚だけど、それがゲーム→アートになる瞬間かもしれない。

別にインディゲームや商業ゲームとかのくくりは関係ないかもしれない。

商業用ゲームだとDRAG-ON DRAGOONにそれを感じる。

プレイしたことなかったけど、ゲーム実況でみたのだが、食い入るように見ていた。

あれは、とがっているし、狂ってる。どういう世界観なのか。どういう想いで作ったのか。

思わずそんなことを考えてしまうほどにパワーを感じる。

展覧会を通じて、ゲームとアートについて境界線を考えてみたり、ゲームがアートになりうる感性に気づけたのはよかった。

自分はゲームは淡々とやるスタイルで没頭できればいいよねって感じだけど、見え方が広がった。