美術館で本当に"そこ"にいるような美人と目があった。

「絵は生で見た方がいい」なんて話、これまでも何度も聞いたことがあった。

でも正直、そこまで違うもんかな?と思ってた。

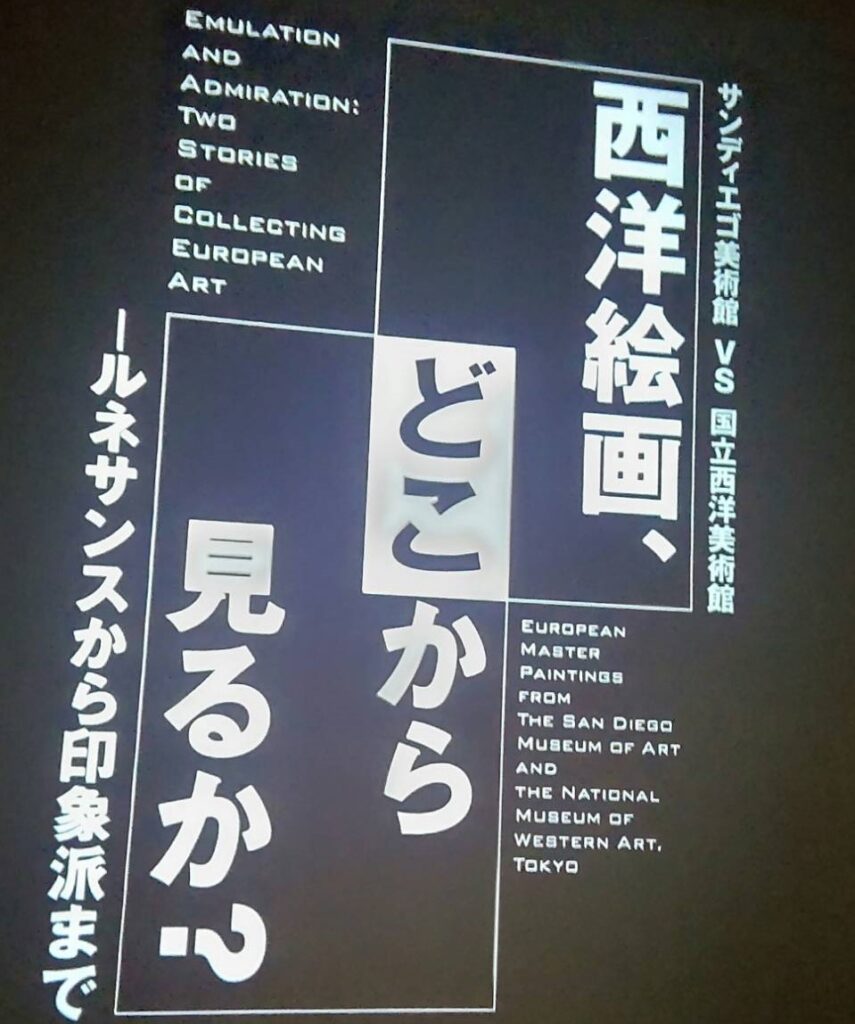

それが今回、国立西洋美術館の「どこから見るか、絵画の見かた」展で、はじめてその意味が腑に落ちた気がする!

特に印象的だったのが、ベルナルディーノ・ルイーニ『マグダラのマリアの回心』と、マリー=ガブリエル・カペの女性肖像画。

ネットで見たときは「きれいな絵だな」くらいだった作品が、目の前に現れた瞬間、まったく別のものになった。

肌の質感、光のあたり方、そこに立っているような気配――本当に“いる”ように感じた。

女性がモチーフの絵なんて今までもたくさん見てきたはずなのに、心が動いたのは、これがはじめてだった!

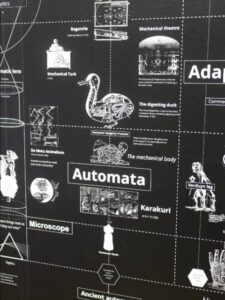

□展示の時代構成をざっくりまとめてみた

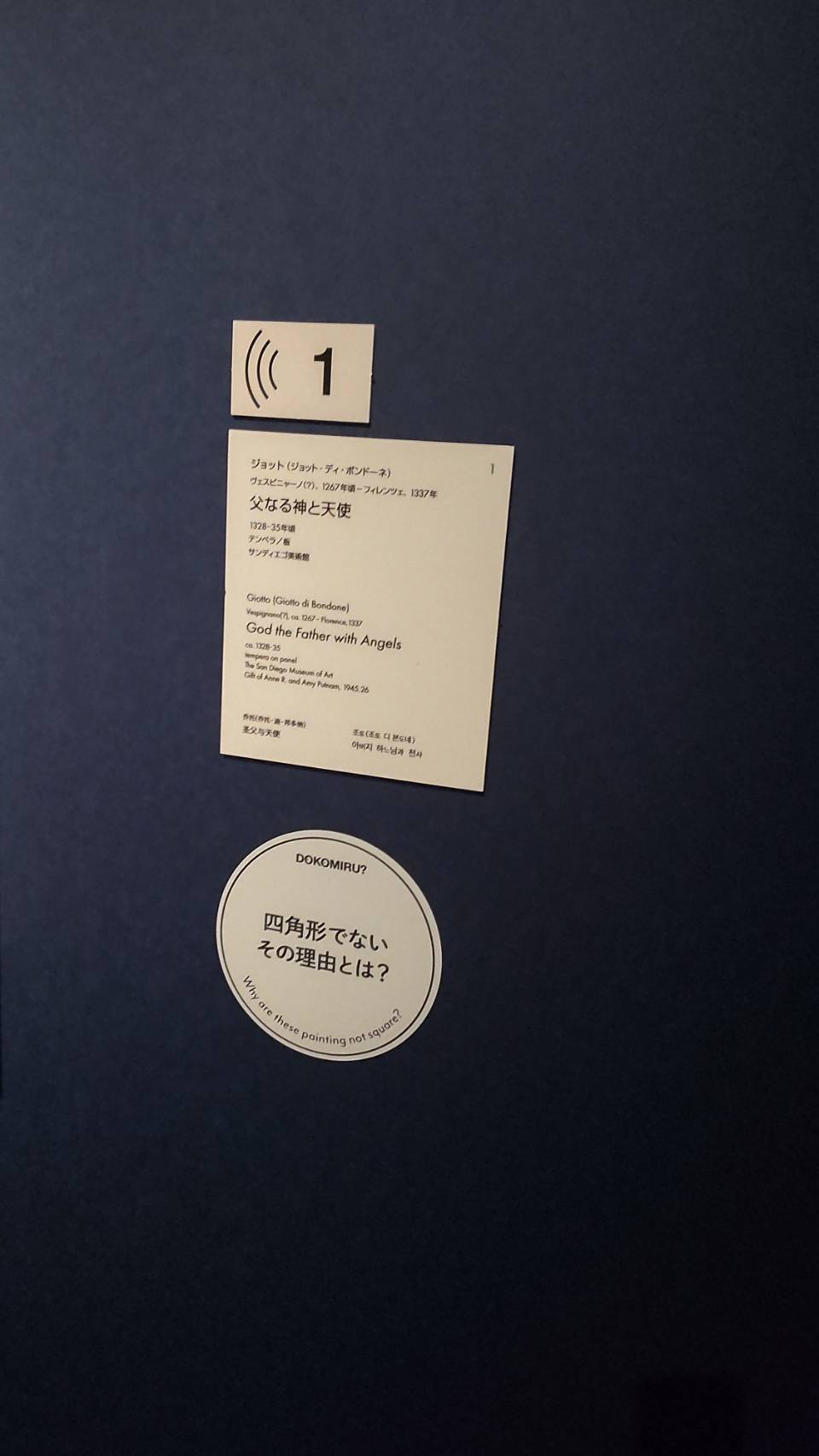

ルネサンス(14〜16世紀)→とにかく感じた立体感。ジョットのテンペラ画あり。個人的にはルイーニ。ボスの絵もあり。

バロック(17世紀)→とにかく背景が黒くて、作品が大きい。オランダの静物画がもバロックらしい。知らなかった。

ロココ(18世紀)→カペ。ルネサンス期と比べて、服装がフリフリで可愛かった。

グランドツアーの景観画→まるで写真のようなリアルさに驚いた!

写実主義〜印象派(19世紀)→ドーミエやロビンソンなど。印象派はそこまで好みじゃなかったけど、惹かれる一枚も。

□ルネサンス絵画でかんじたこと

ルイーニの絵は、光の柔らかさや肌の滑らかさ、細く整えられた眉まで、すべてが丁寧で静かで…でも、目が離せなかった!

スフマートの効果ってこういうことか~と、納得した瞬間。

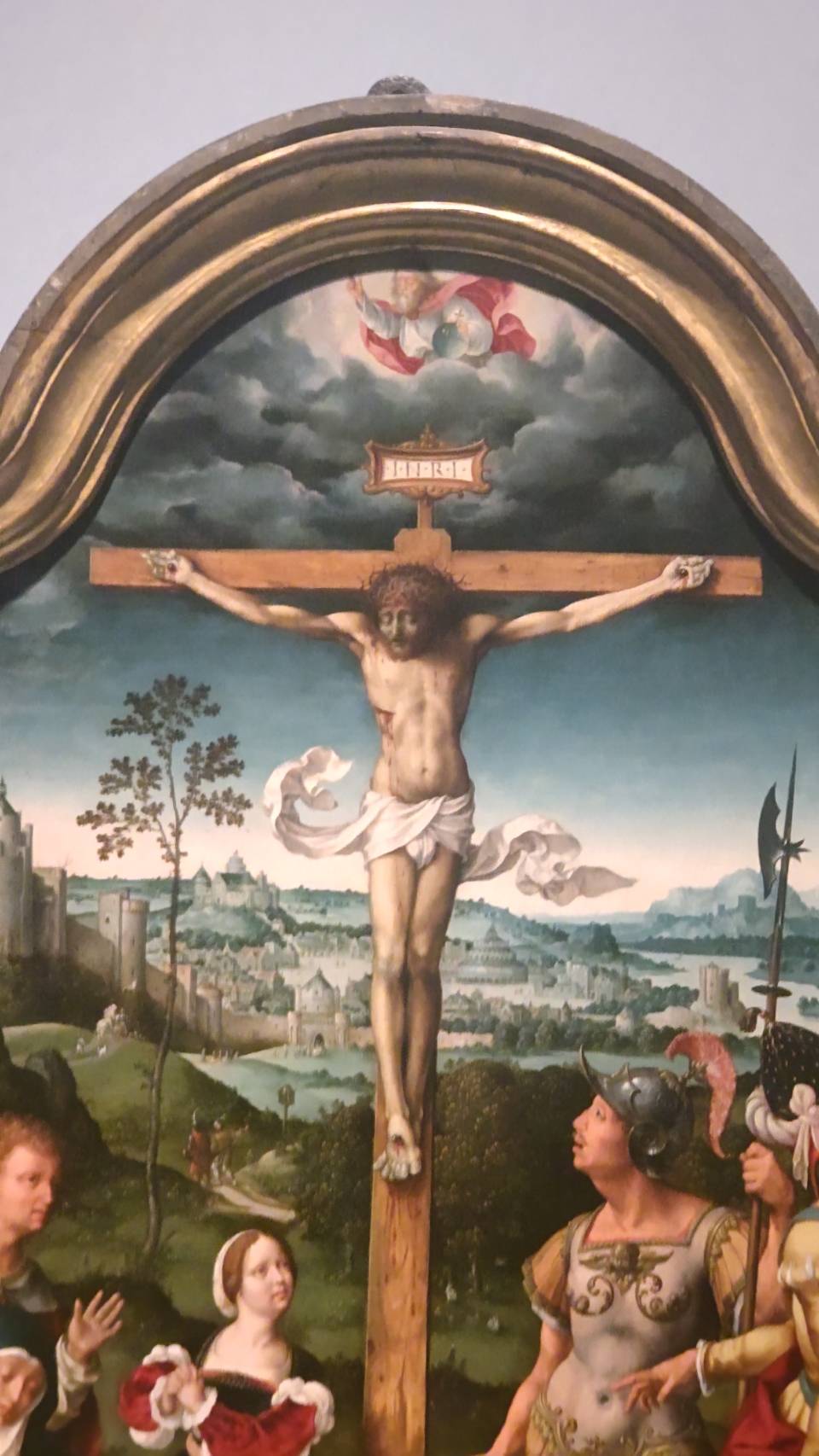

宗教画にはそこまで強く惹かれなかったけど、いくつか気になるモチーフもあった。

たとえば、十字架の上に必ず書かれていた「INRI」。気になって調べたら、「Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum(ナザレのイエス、ユダヤ人の王)」の略なんだとか!

あと、洗礼者ヨハネがやたらと出てくる。しかもベイビーだったり、おじぃだったり、バリエーション豊富すぎ!

最初は「ベイビーかな~」と思ってたら、急におじいヨハネ登場でびっくりした…。

聖書には細かい年齢設定があるわけじゃないのかも?って思った。

□ヒエロニムス・ボスの衝撃

ルネサンスの中でも異彩を放ってたのが、ボスの『キリストの捕縛』!

背景はバロックかよ!ってくらい真っ黒で、人物の表情も不気味すぎて、思わずゾクッとした。

宗教画なのに、なんでこんなに不穏で、ちょっと笑えるんだろう…。でも、そこがボスらしさなんだろうな。クセになる!

□展覧会中にやらかした話(でも勉強になった)

一緒に行った友達に「これ、北方ルネサンスでしょ!」ってドヤ顔で説明したら…実はヴェネツィア派でした笑。ごめ。

それくらい素人からしたら、どっちもめちゃくちゃ緻密で、見分けが本当にむずかしい。

でも調べてみたら、北方はフランドル中心でサイズが小さめ、ヴェネツィア派は色彩や空気感が特徴的らしい!

□オランダの静物画について思ったこと

「え、野菜が主役の絵!?」って思ったけど、これがまたよくて…じわじわと心に沁みてきた。

特に《マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物》、あの余白感がたまらなかった。

もしかしてこれ、日本の“禅”っぽさとつながってるのでは?なんて思ってちょっと深掘りしたくなった。

あと、影の向きにも注目してみた。太陽が複数あるのか?ってくらい、影の方向がバラバラで謎だった。。

一通り作品を見たあとキャプションをみた。

そこにも絵を見ていると「不自然な部分がある」って書いてあって、「やっぱりそこ気になるよね!」ってうれしくなった。その同じ感想であったことに対する喜び、みんなと同じであることにほっとする日本人みたいな感じで笑った。

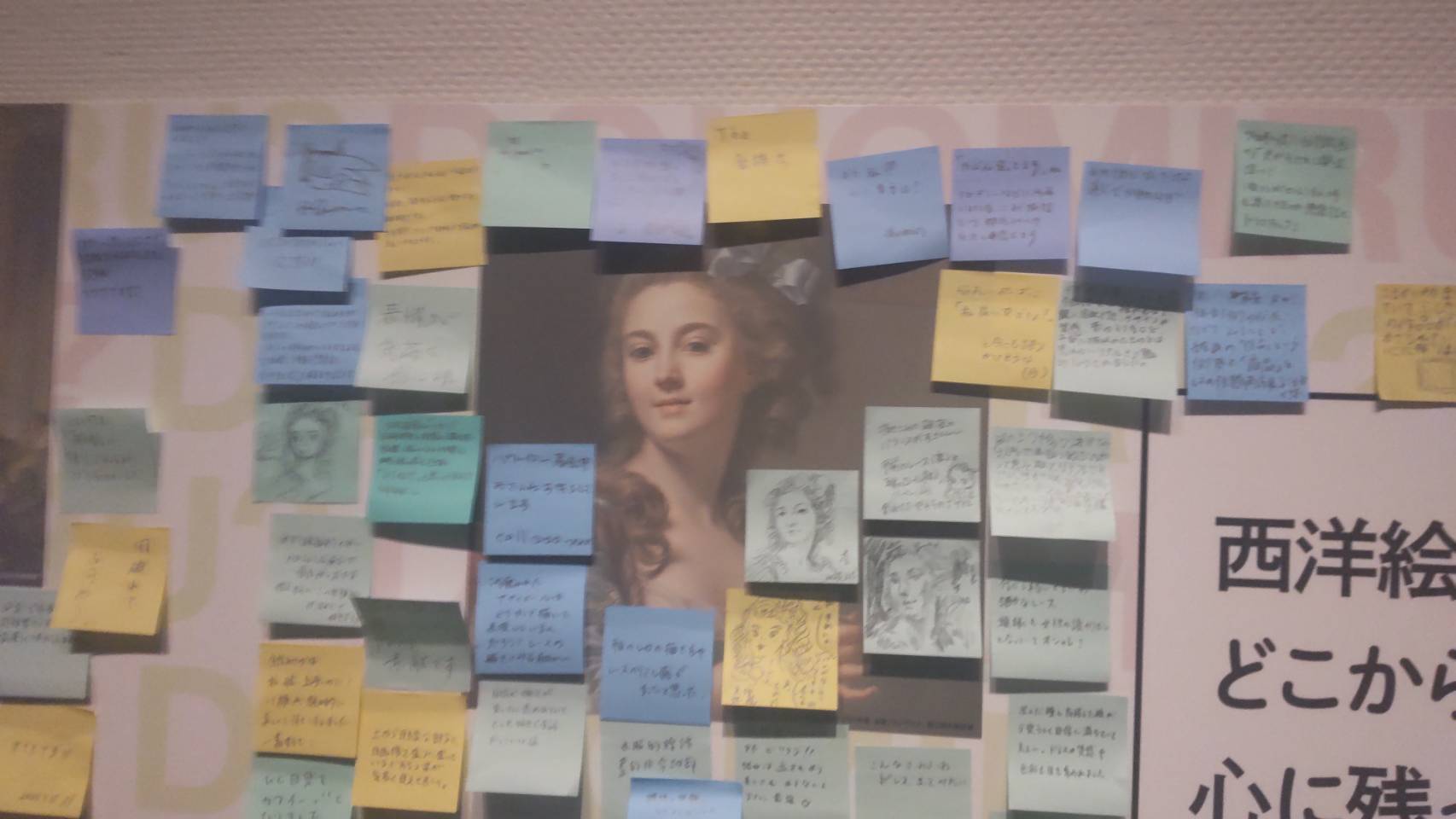

□ロココのカペで心が動いた

ロココの絵画コーナーで、カペの作品にふたたび出会った瞬間――まじで心が動いた!

たぶん、人生で初めて「女性を描いた絵」で感情が揺れたかもしれない。

ルネサンスの絵と比べて、やっぱり全然違う!

肌のやわらかさ、チークの感じ、そして何より服のフリフリ感。何世紀も前に書かれているのにも関わらずに、今っぽい。

ちょっと言葉が難しいけれど、比較するとルネサンスよりもこちらの方が女性らしいと感じた。

ただ、それよりも絵の細部を見る前に「そこにいる」感がすごかった。

何だろう立体性、写実性を超えて、“そこに存在している感じ"ちょっとゾクってなったよね。

これが“絵画の力”か…。

ネットの画像で見たときは「まあ、いい絵だな」くらいだったのに、実物は別次元だった。

“本物の力”ってすごいなと初めて実感した瞬間かも。

□グランドツアーの景観画

当時の貴族たちが旅のお土産として持ち帰った風景画。これがまた…写真みたいにリアルすぎてビックリ!

ヴェネツィアの港や建物なんか、「これCGですか!?」って思うレベル。言葉を失うって、こういうときのことかも。

□写実主義〜印象派(19世紀)

ドーミエの作品は筆づかいがちょっと荒くて、色も暗め。どこか重たくて、でも印象派への流れを感じさせる作品だった。

印象派の絵は、正直あまり好みではなかった…。色が濁って見えたり、ディテールが粗くて入り込めなかったり。

でも、セオドア・ロビンソンの『闖入者』だけは好きだった!明るい緑がとにかく心地よくて、見ていて気持ちよかった。

□展示の仕掛けが、ちょっと嬉しい

展示構成もすごくよくできていて、「見るための視点」があちこちにちょっとずつ提示されてたのが、印象的だった。

たとえば、「ジョットのテンペラ画はなぜ三角形なのか?」って問いかけや、「写真を見比べてみよう」みたいなワークも。

こういう“鑑賞のヒント”って、見方をしばるものじゃなくて、むしろ入口を作ってくれる。

「言葉で見る」って、意外とありがたいんだな…としみじみ。

美術館にあまり行かない人にもやさしい構成だったと思う!

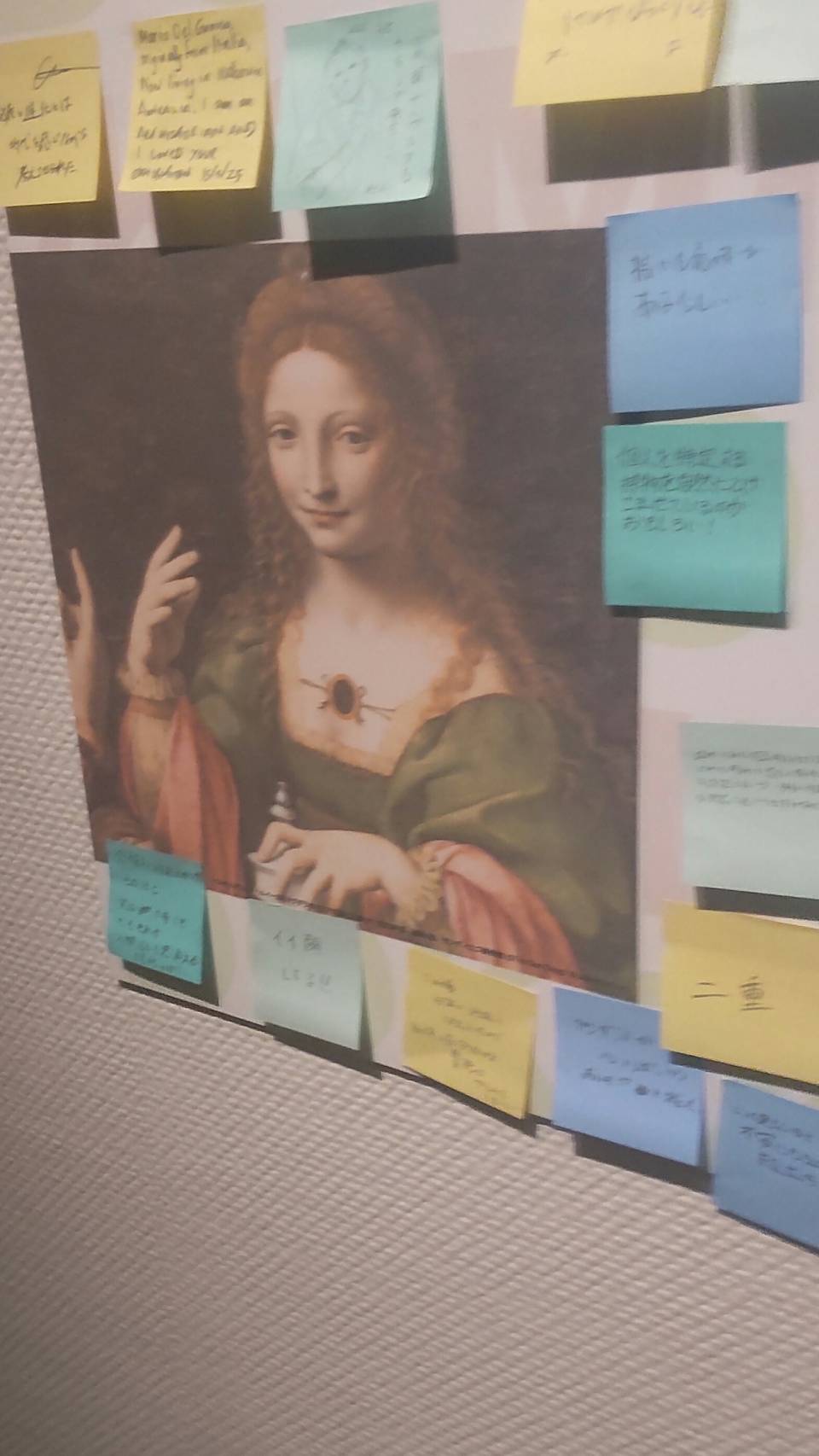

最後には感想を自由に書ける付箋コーナーもあって、アウトプットできるのもすごくよかった。

『マグダラのマリアの回心』に“二重!”って感想が貼られてて、ちょっと笑っちゃったけど、そういう感性が受け止められる場所っていいなって思った。